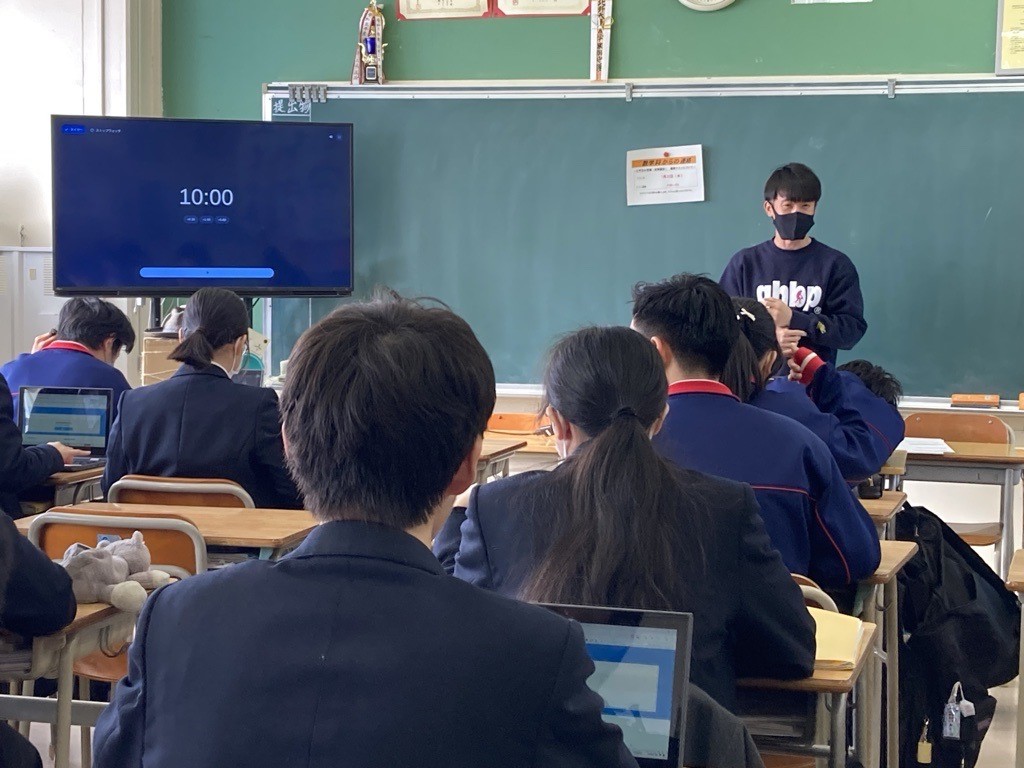

数学の授業で単元テストを活用。細かなスパンで評価・見取りが可能になり、生徒の意欲もアップ

横浜市立笹下中学校(神奈川県)

2025.3.27

カテゴリー:

写真左から 数学/勝島先生、数学/畠山先生

| 課題 |

|

|---|---|

| 活用ポイント |

|

| 活用効果 |

|

アウトプットの機会を増やし、変わりゆく評価方法にも対応するために

本校は横浜市南部の港南区にある市立中学校で、1学年あたり5〜6クラスの規模です。通塾率が高く、多くの生徒が塾に通っている状況です。

ただ、塾の授業は進度が速く、特に数学では、公式をはじめとした解法のインプットが中心となるため、生徒が公式の原理や解き方の背景を深く理解せずに進むことがあります。結果、問題の形式や条件が変わると、途端に応用できなくなるケースがあります。

また学校でも、従来のティーチング型の授業では生徒が受け身になる場面が多く、インプットはできても、自分で考えて解くとなるとつまずく生徒が見受けられました。そのため、授業内でこまめにアウトプットの機会を設け、学んだことを確実に理解し応用できるよう意識しています。この点で、単元ごとの確認テストが一助になると考えました。

また近年、学校現場では個々の学習成果の評価方法が変わりつつあります。全体として定期テストの回数が減少し、単元ごとのテストなどで細かく評価する方向にシフトしています。これにより、定期テストの点数が良ければ成績が良いとする従来の方法から、日々の小さな積み重ねも見取って評価するようになっています。

しかし、これまで実施してきた確認テストにはいくつか課題がありました。まず、既存の紙テストを利用すると、1枚のテストに複数の単元がまとめられていることが多く、単元ごとの定着度を測定するのが難しい点です。とはいえ、紙のテストに頼らず、単元ごとに教員がテストを作成するとなると非常に手間がかかる上、採点の負担も大きいため、効率的な運用が難しいという問題もあります。

そこで着目したのが『スタディサプリ』でした。単元テストが用意されているほか、教科書に対応しているため、授業と連動しながら活用することができます。また、講義動画は学習が苦手な生徒や、不登校ぎみの生徒にも取り組みやすいと感じ、特に知識の積み重ねが重要な数学において『スタディサプリ』の活用を決めました。

ただ、塾の授業は進度が速く、特に数学では、公式をはじめとした解法のインプットが中心となるため、生徒が公式の原理や解き方の背景を深く理解せずに進むことがあります。結果、問題の形式や条件が変わると、途端に応用できなくなるケースがあります。

また学校でも、従来のティーチング型の授業では生徒が受け身になる場面が多く、インプットはできても、自分で考えて解くとなるとつまずく生徒が見受けられました。そのため、授業内でこまめにアウトプットの機会を設け、学んだことを確実に理解し応用できるよう意識しています。この点で、単元ごとの確認テストが一助になると考えました。

また近年、学校現場では個々の学習成果の評価方法が変わりつつあります。全体として定期テストの回数が減少し、単元ごとのテストなどで細かく評価する方向にシフトしています。これにより、定期テストの点数が良ければ成績が良いとする従来の方法から、日々の小さな積み重ねも見取って評価するようになっています。

しかし、これまで実施してきた確認テストにはいくつか課題がありました。まず、既存の紙テストを利用すると、1枚のテストに複数の単元がまとめられていることが多く、単元ごとの定着度を測定するのが難しい点です。とはいえ、紙のテストに頼らず、単元ごとに教員がテストを作成するとなると非常に手間がかかる上、採点の負担も大きいため、効率的な運用が難しいという問題もあります。

そこで着目したのが『スタディサプリ』でした。単元テストが用意されているほか、教科書に対応しているため、授業と連動しながら活用することができます。また、講義動画は学習が苦手な生徒や、不登校ぎみの生徒にも取り組みやすいと感じ、特に知識の積み重ねが重要な数学において『スタディサプリ』の活用を決めました。

スモールステップでの成功体験で、生徒たちから「わかる」「楽しい」の声が

これまで数学の授業内に実施していた紙の確認テストを、『スタディサプリ』の単元テストへと全面的に切り替えました。一つの単元が終わると、授業内で教員が単元テストを配信して生徒が取り組みます。知識・技能だけでなく、答えを導く過程や思考・判断・表現を確認したい単元に関しては、途中式などを書き込める用紙も併せて配布・回収し、回答に加えて解くプロセスも可視化できるようにしています。

さらに単元テストを実施する前には、テスト範囲の講座を任意の宿題として配信し、生徒に復習を促しています。この宿題がまさに単元テストに向けた対策となっており、非常に効果的だと感じています。生徒にとっては、『スタディサプリ』の動画や確認テストを自分の理解度に合わせて活用すれば、テスト問題も解けることを実感でき、「ちゃんと勉強すれば成果につながる」と感じられるようになります。これまで「頑張ってもなかなか成果が出ない」と感じていた生徒も、スモールステップで成功体験を積むことができ、『スタディサプリ』を通じて自信を深めています。なお、単元テストの点数は、定期テストと同じ割合で点数変換し、生徒の頑張りを主に知識・技能の定着度として成績に反映しています。

『スタディサプリ』を導入する前は、範囲が広い50分のテストを実施していたため、生徒の学習負担が大きく、点数が伸びにくい状況でした。しかし、導入後は、6〜10問、15分程度の短い単元テストをこまめに実施することで、理解度を確実に確認できるようになりました。学んだ内容を忘れる前に復習することができ、知識が定着しやすくなり、点数も導入前より向上しています。以前は4〜5割の点数を取るのがやっとだった生徒が、『スタディサプリ』の単元テストでは8割以上を取れるようになり、「数学がわかる」「楽しいかも」という声も聞かれるようになりました。また、家庭での学習時間が増えた様子も見られ、これをきっかけに数学だけでなく、学習全体を楽しいと感じてもらえることを期待しています。

教員の負担も軽減でき、生徒とのコミュニケーションも変化

『スタディサプリ』には自動採点機能があるため、教員の負担を大きく軽減できる点も助かっています。細かい単元ごとの確認テスト作成だけでなく、作成後の採点業務の軽減にも寄与しています。特に教員1人が1学年200人の採点を担当すると膨大な負担がかかります。自動で採点してくれる『スタディサプリ』だからこそ、細かいスパンで、小単元ごとの定着度確認が可能になっています。

さらに、生徒とのコミュニケーションにも変化が生まれました。先生用画面から、各生徒の取り組みや学習履歴を簡単に確認できるので、特に頑張っている生徒をクラスで賞賛したり、担任にも伝え価値を認めるようにしています。これに触発されて、「自分も頑張ろう」という意識を持つ生徒が一定数出てきました。特に1年生に対しては、やる気を引き出し、「自分もやってやる!」という意識を高める効果がありました。

さらに、生徒とのコミュニケーションにも変化が生まれました。先生用画面から、各生徒の取り組みや学習履歴を簡単に確認できるので、特に頑張っている生徒をクラスで賞賛したり、担任にも伝え価値を認めるようにしています。これに触発されて、「自分も頑張ろう」という意識を持つ生徒が一定数出てきました。特に1年生に対しては、やる気を引き出し、「自分もやってやる!」という意識を高める効果がありました。

このように、『スタディサプリ』は着実に理解の定着を促進できるツールであり、今後も大いに活用していきます。また、せっかく講義動画が用意されているので、生徒に講義動画を見てもらった後に、補足説明やさらなる演習を加える形式も取り入れたいと考えています。たとえば「スタディサプリの先生になってみよう!」といった切り口で、生徒がアウトプットできる機会を増やせば、面白い授業が展開できると期待しています。

何事も、新しいことを取り入れるには不安がつきものですが、思い切って一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。臆せず活用してみれば、その効果や利便性を実感できるかと思います。

横浜市立笹下中学校(神奈川県)

●生徒数:1学年:194人、2学年:215人、3学年:198人

関連事例

|CONTACT|

スタディサプリ学校向けサービスの導入に関する

ご質問・ご確認は、お気軽にお問い合わせください。

ご質問・ご確認は、お気軽にお問い合わせください。

就学別スタディサプリ

リクルートグループのサービス

- 転職ならリクナビNEXT

- 転職支援ならリクルートエージェント

- 女性の転職情報とらばーゆ

- 就職はリクナビ

- 就職活動はリクナビ

- 就活はリクナビダイレクト

- リクナビ派遣

- 派遣会社のリクルートスタッフィング

- 独立・開業のアントレnet

- バイト探しフロム・エーナビ

- アルバイト情報タウンワーク

- 求人転職サイトはたらいく

- フロム・エーキャリア

- 医師求人ならリクルートドクターズキャリア

- 看護師求人ならナースフル

- ケイコとマナブ.net

- じゃらんnet

- 海外旅行ならエイビーロード

- 結婚式ならゼクシィ

- 妊娠-出産-育児はゼクシィBaby

- 通販ならポンパレモール

- 不動産・住宅情報ならSUUMO

- SUUMO賃貸

- 不動産会社検索ならスマッチ

- 住宅相談はスーモカウンター

- 中古車ならカーセンサー

- ホットペッパーグルメ

- ホットペッパービューティー

- 人間ドックのここカラダ

- 海外求人・海外転職はRGF

- 家具インテリアのタブルーム

- コード評価はCodeIQ

- ゴルフ場予約じゃらんゴルフ

- POSレジアプリならAirレジ

- リクルートカード

- 関連サイト

- グループ企業一覧

- ISIZE

(C) Copyright 2020 株式会社リクルート All rights reserved.