講義動画の習慣化により、理解・学ぶ意欲が向上!

郡山市立薫小学校(福島県)

2025.3.27

カテゴリー:

6年生担任 斎藤 信夫 先生

| 課題 |

|

|---|---|

| 活用ポイント |

|

| 活用効果 |

|

講義動画の有効性を感じ、週末に家庭で取り組む宿題として活用

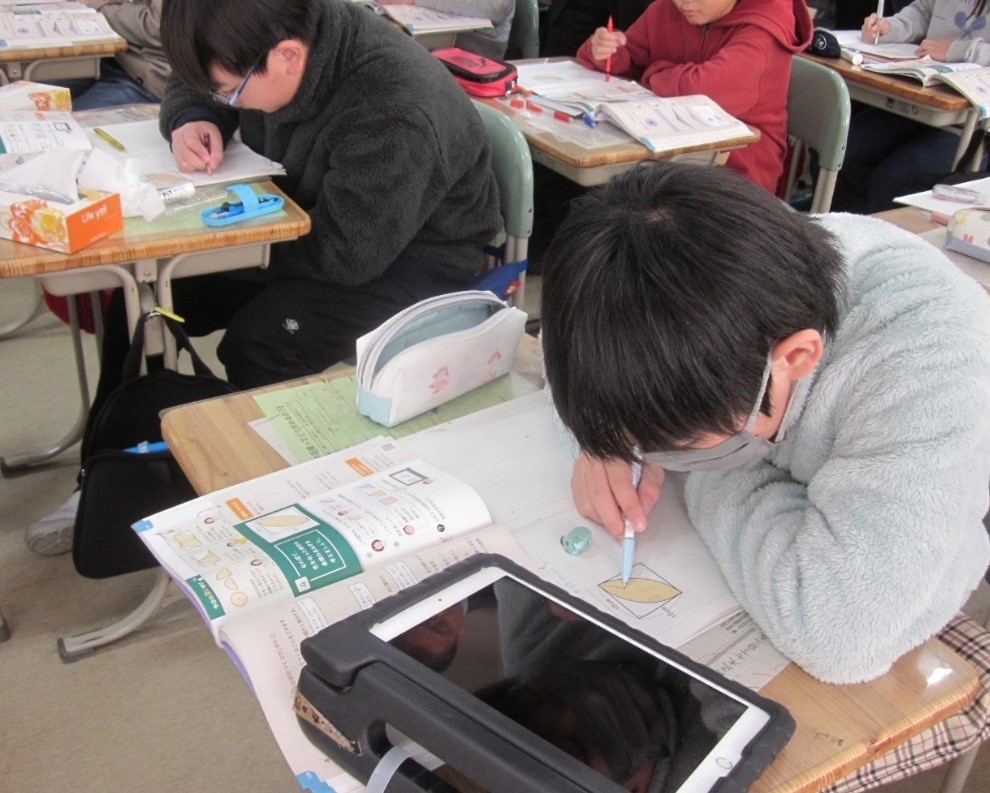

郡山市では、すべての児童に学ぶ機会を提供し、確かな学力の定着を図るという目的で、2022年度から『スタディサプリ』を市内全ての小・中・義務教育学校76校に導入。本校でも活用していくことになりました。

本校は、JR東日本・郡山駅から西に約4kmの場所に位置する市立小学校です。創立は1956年(昭和31年)。福島県のほぼ中央にあり、県内のどの公立高校にも通いやすいエリアにあることから、現在では先々の進学のことを考えて、居住地として選ばれる小学校区となっています。それだけ教育に関心が高く、学習塾の件数や通塾率も多い地域といえます。しかし、そのような家庭ばかりではありません。個々の学習環境に違いが出やすい状況の中で、児童が受ける学習支援の機会にも幅があります。市の事業として全ての児童生徒が『スタディサプリ』を1人1台のタブレット端末で使えるようになったことは有難く、活用しなければもったいないと考えました。

どんな学習サービスなのかを知っていくうちに、特に「いいな」と感じたのは講義動画です。一度の授業では理解しきれなかった内容も、動画なら児童が自分のペースで複数回視聴できます。本来であれば個別に支援が必要な児童でも、繰り返しによって学びが深まり、自分で理解を深めることが期待できます。

この講義動画を家庭で活用すれば、何度でも視聴できて学習の助けになるはず。そう考えて毎週末、授業内容の復習を目的に、国語・算数・理科・社会の中から3講座程度を、家庭で取り組む宿題として配信することにしました。

本校は、JR東日本・郡山駅から西に約4kmの場所に位置する市立小学校です。創立は1956年(昭和31年)。福島県のほぼ中央にあり、県内のどの公立高校にも通いやすいエリアにあることから、現在では先々の進学のことを考えて、居住地として選ばれる小学校区となっています。それだけ教育に関心が高く、学習塾の件数や通塾率も多い地域といえます。しかし、そのような家庭ばかりではありません。個々の学習環境に違いが出やすい状況の中で、児童が受ける学習支援の機会にも幅があります。市の事業として全ての児童生徒が『スタディサプリ』を1人1台のタブレット端末で使えるようになったことは有難く、活用しなければもったいないと考えました。

どんな学習サービスなのかを知っていくうちに、特に「いいな」と感じたのは講義動画です。一度の授業では理解しきれなかった内容も、動画なら児童が自分のペースで複数回視聴できます。本来であれば個別に支援が必要な児童でも、繰り返しによって学びが深まり、自分で理解を深めることが期待できます。

この講義動画を家庭で活用すれば、何度でも視聴できて学習の助けになるはず。そう考えて毎週末、授業内容の復習を目的に、国語・算数・理科・社会の中から3講座程度を、家庭で取り組む宿題として配信することにしました。

「4つのポイント」を意識したアプローチにより、視聴することが当たり前に

宿題は、講義動画を視聴してから確認テストを行う流れです。でも児童の自主性に任せていると、動画視聴を面倒に思い、いきなり確認テストに取り組む児童が出てきたりします。確認テストは選択肢なので、当てずっぽうでも正解することがありますが、それでは意味がなく、学習内容の理解が定着しません。

そこで、いかに動画視聴を習慣化させるかを重視し、4つのポイントを意識するようにしました。

1つ目は「宿題配信タイトルの工夫」です。週末の宿題配信時、「必ず動画を見てから確認テストをしましょう」などとタイトルから明記することで動画視聴時間が徐々に伸びました。

2つ目は「動画視聴の有効性の伝達」です。未定着箇所や未知の学習範囲に対して、手探りで学習するのではなく、講義動画をうまく活用することで概念理解が促進され、定着に結びつきやすいことを折にふれて伝えるように心がけました。「今さら聞くのは恥ずかしいと思うことも、自分で学習できるよ」などと話すと、児童にも響いたようです。

3つ目は「保護者の理解・協力の獲得」です。学級通信やお便り等で『スタディサプリ』の取り組みについて発信しました。取り組み内容を認識してもらうことで、保護者からも動画視聴を働きかけてもらえるような雰囲気が醸成されたと思います。

そして4つ目は「学習データ等を踏まえた声かけ」です。児童の『スタディサプリ』の取り組み状況を先生画面で確認し、状況が芳しくない場合は「どうだ、やっているか」「何度も動画を見るといいんだぞ」などと声かけを実施しました。下学年の内容を学び直す必要があると思われる場合は、本人の気持ちに配慮して、個別に伝え、友達には知られないように配慮しました。

そこで、いかに動画視聴を習慣化させるかを重視し、4つのポイントを意識するようにしました。

1つ目は「宿題配信タイトルの工夫」です。週末の宿題配信時、「必ず動画を見てから確認テストをしましょう」などとタイトルから明記することで動画視聴時間が徐々に伸びました。

2つ目は「動画視聴の有効性の伝達」です。未定着箇所や未知の学習範囲に対して、手探りで学習するのではなく、講義動画をうまく活用することで概念理解が促進され、定着に結びつきやすいことを折にふれて伝えるように心がけました。「今さら聞くのは恥ずかしいと思うことも、自分で学習できるよ」などと話すと、児童にも響いたようです。

3つ目は「保護者の理解・協力の獲得」です。学級通信やお便り等で『スタディサプリ』の取り組みについて発信しました。取り組み内容を認識してもらうことで、保護者からも動画視聴を働きかけてもらえるような雰囲気が醸成されたと思います。

そして4つ目は「学習データ等を踏まえた声かけ」です。児童の『スタディサプリ』の取り組み状況を先生画面で確認し、状況が芳しくない場合は「どうだ、やっているか」「何度も動画を見るといいんだぞ」などと声かけを実施しました。下学年の内容を学び直す必要があると思われる場合は、本人の気持ちに配慮して、個別に伝え、友達には知られないように配慮しました。

学び直しだけでなく先取りもでき、児童はもちろん教員にもさまざまなメリットが

『スタディサプリ』を一定期間活用してみて、児童の学びに対する意欲や姿勢が変化したことを実感しています。

まず、家庭学習の習慣が身に付き、ICT教材が児童にとって身近なものになりました。その結果、復習や学び直しに活用するだけでなく、自ら進んで上級学年の内容に取り組む姿も見られるようになりました。小学校6年生で中学校1年生の英語の内容を終えた児童もいます。一方、これまで学習に関心がなかった児童の中でも、たとえ今の学習範囲でなくても下学年の内容を学び直し、「わかると楽しい」と感じることで、少しずつ学習意欲が高まっていったケースが見られました。

まず、家庭学習の習慣が身に付き、ICT教材が児童にとって身近なものになりました。その結果、復習や学び直しに活用するだけでなく、自ら進んで上級学年の内容に取り組む姿も見られるようになりました。小学校6年生で中学校1年生の英語の内容を終えた児童もいます。一方、これまで学習に関心がなかった児童の中でも、たとえ今の学習範囲でなくても下学年の内容を学び直し、「わかると楽しい」と感じることで、少しずつ学習意欲が高まっていったケースが見られました。

また、教員目線でもメリットがありました。授業で丁寧に説明しても、内容が複雑だったり量が多かったりすると、理解が追いつかない児童はどうしても出てきます。そうした場合の補助として『スタディサプリ』の講義動画は確かに役立っていると感じます。さらに『スタディサプリ』には学習モニタリング機能があるため、初回正答率などから学習の理解度やつまずきを把握でき、「ここを学び直したらどう?」と個別に声をかける際にも役立ちます。児童からも「今週もスタサプありますか?」といった質問が自然と生まれるようになり、会話のきっかけにもなっています。

あらためてお伝えしたいのは、『スタディサプリ』は、個々のレベルに応じた自主学習を進めるにあたって非常に効果的なツールであるということです。授業で理解しきれなかった内容も、自分のペースで何度でも視聴できるため、学習内容の定着につながります。たとえば転入生を受け入れて、授業進度がずれている場合などにも有効です。

そして本来、支援が必要な児童でも、動画を繰り返し見ることで学びが深まり、理解が進む可能性が高まります。家庭で取り組む宿題として活用すれば、一度で理解できなくても何度でも視聴できるため、より確実な定着が期待できます。

こうした利点を踏まえ、ぜひ講義動画を積極的に活用していただければと思います。

郡山市立薫小学校(福島県)

●児童数:1学年:76人、2学年:78人、3学年:71人、

4学年:89人、5学年:81人、6学年:72人、特別支援学級22人

4学年:89人、5学年:81人、6学年:72人、特別支援学級22人

関連事例

|CONTACT|

スタディサプリ学校向けサービスの導入に関する

ご質問・ご確認は、お気軽にお問い合わせください。

ご質問・ご確認は、お気軽にお問い合わせください。

就学別スタディサプリ

リクルートグループのサービス

- 転職ならリクナビNEXT

- 転職支援ならリクルートエージェント

- 女性の転職情報とらばーゆ

- 就職はリクナビ

- 就職活動はリクナビ

- 就活はリクナビダイレクト

- リクナビ派遣

- 派遣会社のリクルートスタッフィング

- 独立・開業のアントレnet

- バイト探しフロム・エーナビ

- アルバイト情報タウンワーク

- 求人転職サイトはたらいく

- フロム・エーキャリア

- 医師求人ならリクルートドクターズキャリア

- 看護師求人ならナースフル

- ケイコとマナブ.net

- じゃらんnet

- 海外旅行ならエイビーロード

- 結婚式ならゼクシィ

- 妊娠-出産-育児はゼクシィBaby

- 通販ならポンパレモール

- 不動産・住宅情報ならSUUMO

- SUUMO賃貸

- 不動産会社検索ならスマッチ

- 住宅相談はスーモカウンター

- 中古車ならカーセンサー

- ホットペッパーグルメ

- ホットペッパービューティー

- 人間ドックのここカラダ

- 海外求人・海外転職はRGF

- 家具インテリアのタブルーム

- コード評価はCodeIQ

- ゴルフ場予約じゃらんゴルフ

- POSレジアプリならAirレジ

- リクルートカード

- 関連サイト

- グループ企業一覧

- ISIZE

(C) Copyright 2020 株式会社リクルート All rights reserved.