日常的な活用に加え、スタディサプリを使った多彩なイベントを実施。任意参加でも目に見えて学びが活性化

徳島県立小松島高等学校(徳島県)

2025.4.10

カテゴリー:

右から)まなびプロジェクト推進課チーフ/英語科/久保先生、校長/理科/板東校長、進路主任/数学科/姫田先生、まなびプロジェクト推進課/理科/宮本先生

| 課題 |

|

|---|---|

| 活用ポイント |

|

| 活用効果 |

|

魅力に感じたのは親しみやすい講義動画や、知識の抜け漏れを洗い出せるテスト

本校は四国東端の小松島市にある公立高校です。校訓にもあるように、生徒一人ひとりが【自主自律・親和協同・日新日進】の姿勢を身につけ、将来にわたって自分で学び続けられることを目指しています。しかし、学習意欲が高い生徒ばかりではないため、低い層のモチベーションも引き上げねばなりません。近年は学力の多様化が見られ、教員の指導負担が増えたことや、個別に最適な学習機会をいかに提供するか…といったことも課題となっていました。

そんな時、リクルート社から『スタディサプリ』の営業を受けたのです。当時、県によって学校現場でのICT活用を支援する別のクラウドサービスが導入されていたのですが、その予算がちょうど無くなるタイミングだったこともあり、後継サービスとして『スタディサプリ』の導入を検討しはじめました。

特に良いと感じたのは講義動画で、これまで学習意欲の低かった生徒も、これなら取り組みやすくて意欲向上のきっかけになるのでは…という印象を持ちました。なおかつ、既習範囲の知識の抜け漏れをテストで洗い出し、個別最適に復習できる点が学校教育の理想に近いと感じました。

校内では「以前のクラウドサービスでも特に問題はない」「導入するなら、高1から年次進行でやればいいのでは」といった声もありましたが、目指したのは全学年一斉に導入すること。2つのツールが存在すると、混乱の元となり管理もしづらいことや、以前のサービスでできたことは『スタディサプリ』でもできることを伝え、切り替えへの理解を得るよう努めました。

そんな時、リクルート社から『スタディサプリ』の営業を受けたのです。当時、県によって学校現場でのICT活用を支援する別のクラウドサービスが導入されていたのですが、その予算がちょうど無くなるタイミングだったこともあり、後継サービスとして『スタディサプリ』の導入を検討しはじめました。

特に良いと感じたのは講義動画で、これまで学習意欲の低かった生徒も、これなら取り組みやすくて意欲向上のきっかけになるのでは…という印象を持ちました。なおかつ、既習範囲の知識の抜け漏れをテストで洗い出し、個別最適に復習できる点が学校教育の理想に近いと感じました。

校内では「以前のクラウドサービスでも特に問題はない」「導入するなら、高1から年次進行でやればいいのでは」といった声もありましたが、目指したのは全学年一斉に導入すること。2つのツールが存在すると、混乱の元となり管理もしづらいことや、以前のサービスでできたことは『スタディサプリ』でもできることを伝え、切り替えへの理解を得るよう努めました。

日常的な活用のほか、生徒の意欲をかき立てる多彩な学びイベントでも活用

本校での『スタディサプリ』の活用シーンは、【日常的な活用】と【学びイベントでの活用】の2つに大きく分かれています。

【日常的な活用】では、日々の授業内容の定着に向け、復習動画を教科単位で活用。週末課題や一週間課題として、授業と連動した課題を配信し、未実施の生徒には声かけをして取り組みを促しています。一部の教科・範囲では、予習の役割も持たせ、反転学習のような活用の仕方もしています。また、定期テスト対策や、長期休暇中の課題としても活用しています。

一方、【学びイベントでの活用】ですが、本校では学習意欲の向上を目的として様々な学びイベントを実施しています。いずれも基本的に課外活動であり、生徒たちの参加は自由です。イベント別に『スタディサプリ』の活用方法をまとめると以下のようになります。

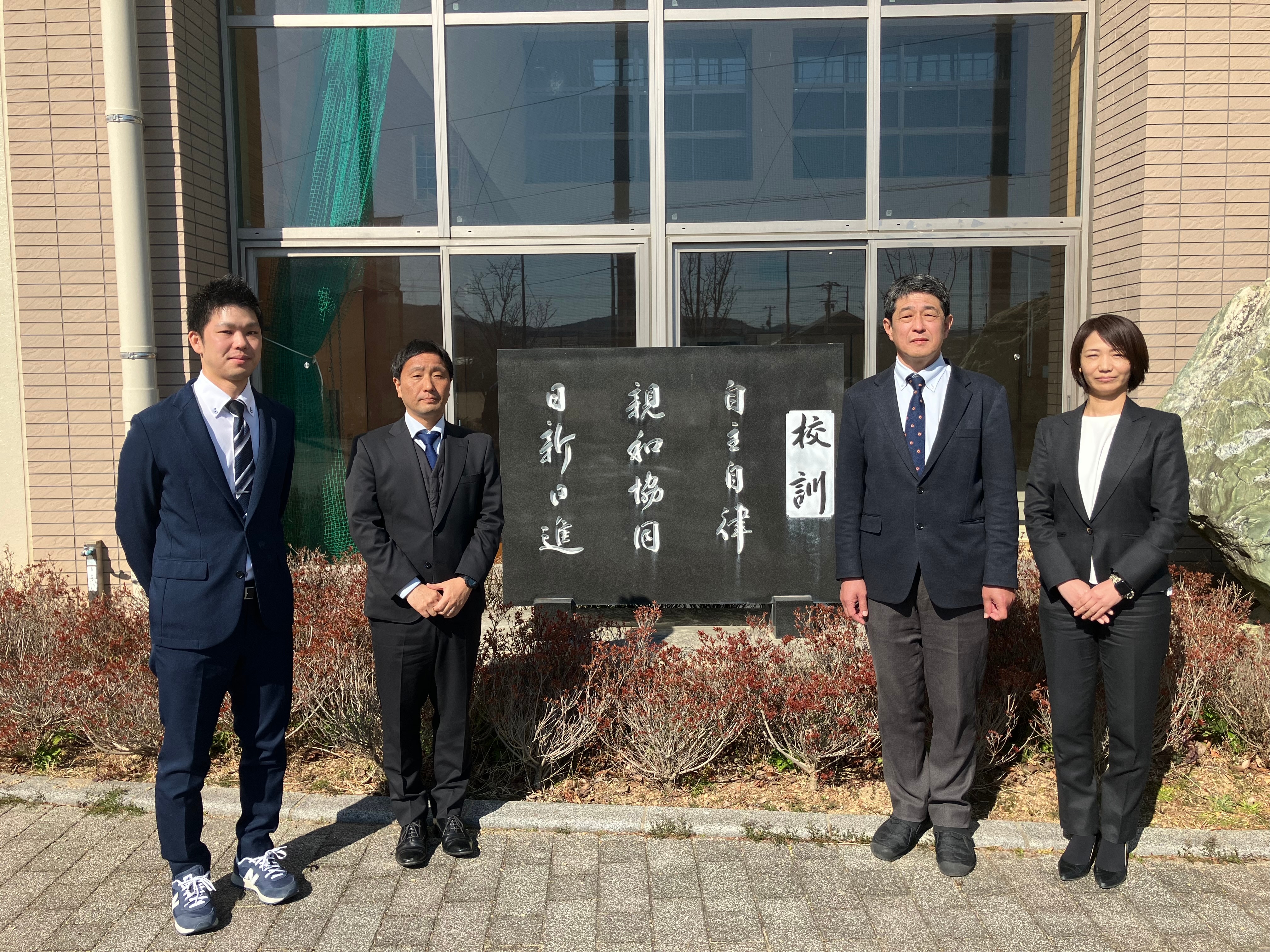

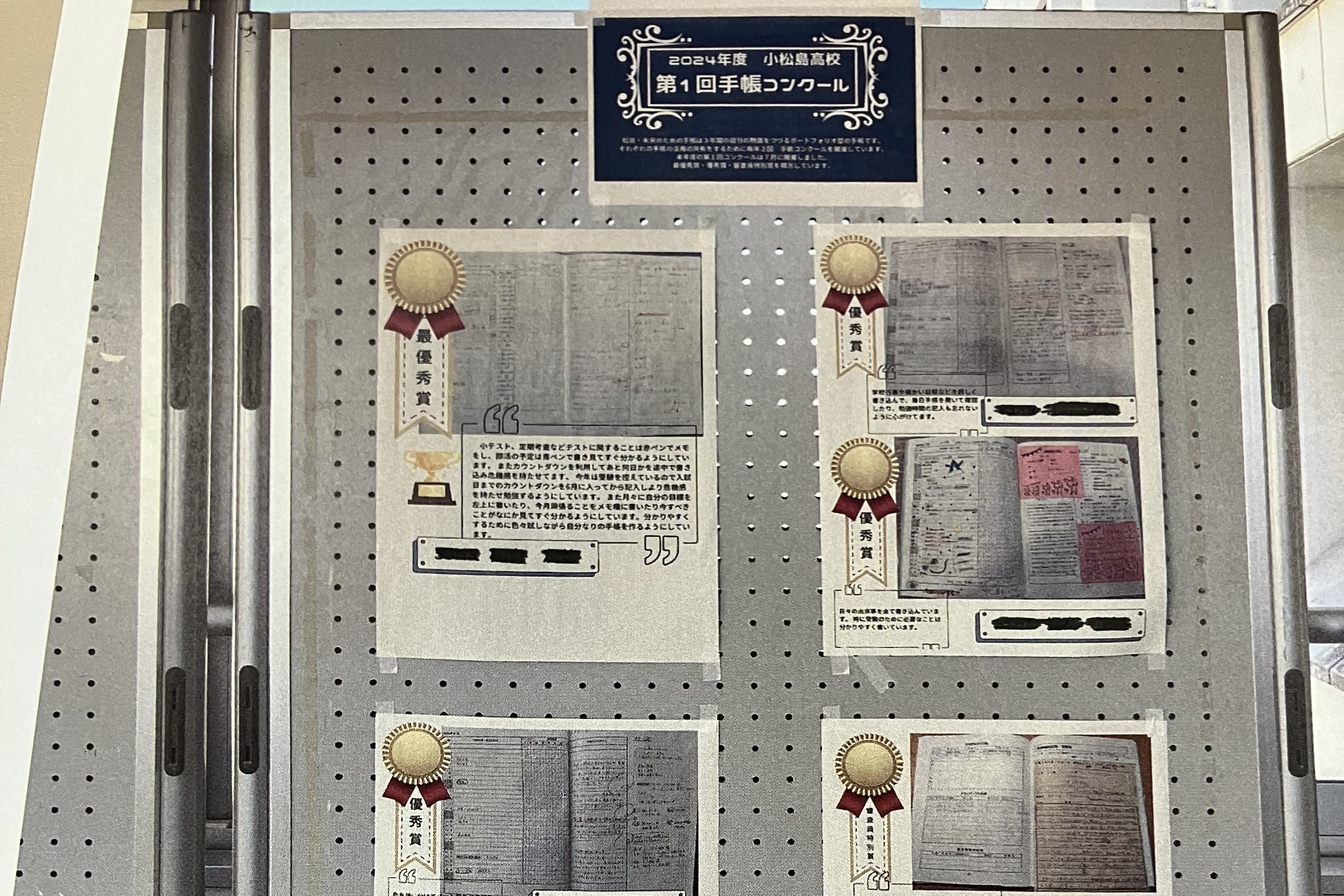

■手帳コンクール

教員から『スタディサプリ』でアンケートを配信。生徒は自分が取り組んだページの写真を撮り、アンケートに添付して提出。その際、理解しやすいまとめ方など、自分なりに工夫したポイントを書き添えます。それらを教員が取りまとめて評価し、表彰や掲示を行います。

【日常的な活用】では、日々の授業内容の定着に向け、復習動画を教科単位で活用。週末課題や一週間課題として、授業と連動した課題を配信し、未実施の生徒には声かけをして取り組みを促しています。一部の教科・範囲では、予習の役割も持たせ、反転学習のような活用の仕方もしています。また、定期テスト対策や、長期休暇中の課題としても活用しています。

一方、【学びイベントでの活用】ですが、本校では学習意欲の向上を目的として様々な学びイベントを実施しています。いずれも基本的に課外活動であり、生徒たちの参加は自由です。イベント別に『スタディサプリ』の活用方法をまとめると以下のようになります。

■手帳コンクール

教員から『スタディサプリ』でアンケートを配信。生徒は自分が取り組んだページの写真を撮り、アンケートに添付して提出。その際、理解しやすいまとめ方など、自分なりに工夫したポイントを書き添えます。それらを教員が取りまとめて評価し、表彰や掲示を行います。

■全校一斉学習マラソン

定期考査2週間前から、定期考査最終日の前日までの2週間にわたり、『スタディサプリ』と『スタディプラス(学習履歴を管理できるプラットフォーム)』を活用して生徒の学習取り組みを記録。クラス賞・個人賞を設定し、賞状等を生徒に渡します。

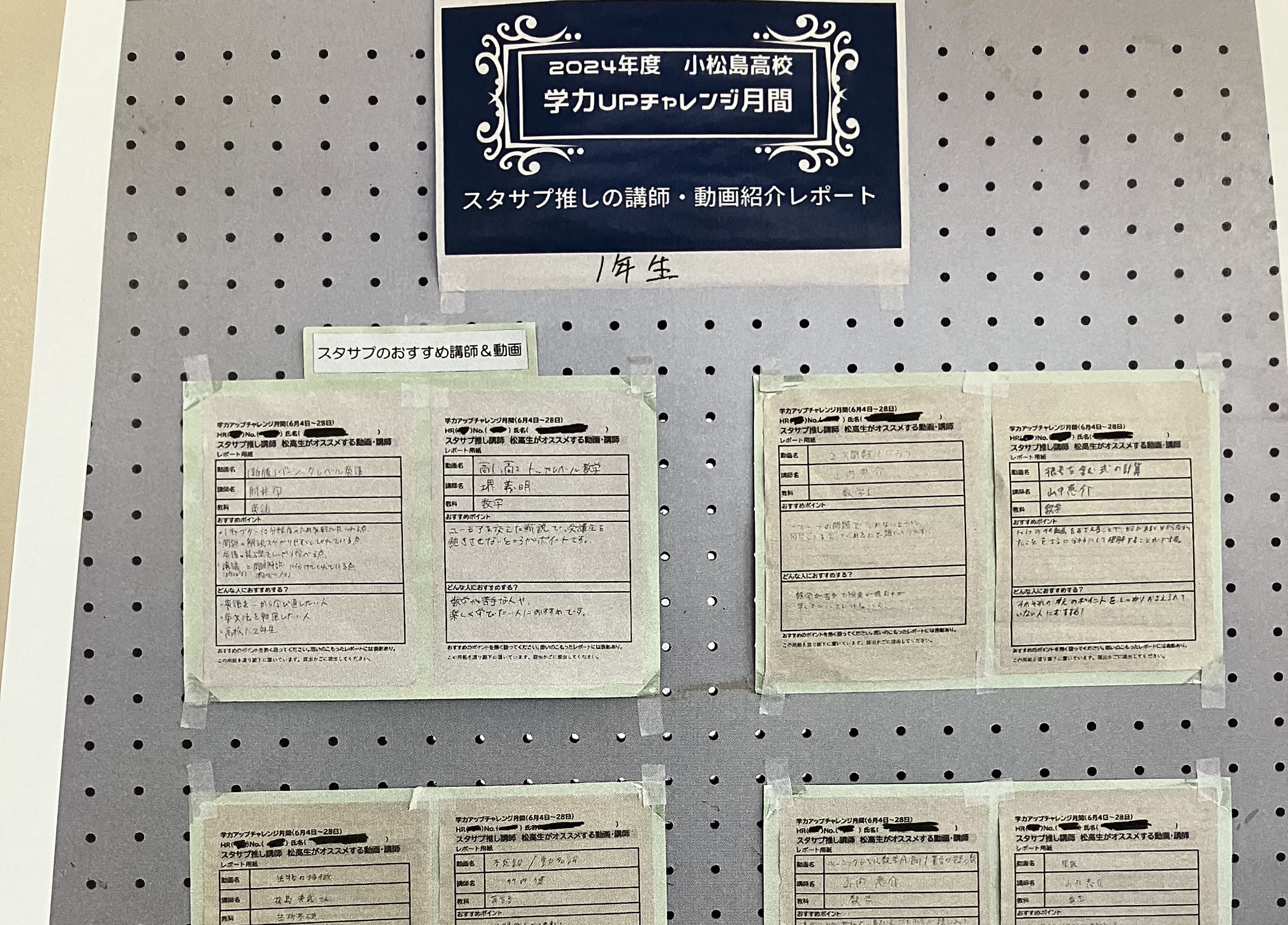

■学力UPチャレンジ月間

実力テストのない6月・11月に設定しているイベントで、生徒が楽しく意欲的に学習へと向かえるような短期目標を設定。たとえば「推しの講師を紹介しよう!」では、自分がよく視聴する『スタディサプリ』の動画に登壇する先生をレポート形式で紹介。それを掲示・シェアすることで自己肯定感の形成につながり、互いの新たな一面も発見できます。生徒が主体的に動画を探す姿勢を養うという目的もあります。

実力テストのない6月・11月に設定しているイベントで、生徒が楽しく意欲的に学習へと向かえるような短期目標を設定。たとえば「推しの講師を紹介しよう!」では、自分がよく視聴する『スタディサプリ』の動画に登壇する先生をレポート形式で紹介。それを掲示・シェアすることで自己肯定感の形成につながり、互いの新たな一面も発見できます。生徒が主体的に動画を探す姿勢を養うという目的もあります。

■生徒授業

主体的に深く考えることを目的として、生徒自身が学んだことを授業形式で他者に教えるというアウトプットの機会を設けています。『スタディサプリ』は、生徒の学びを活動メモで残したり、アンケートで振り返りを行ったりする際に活用します。

主体的に深く考えることを目的として、生徒自身が学んだことを授業形式で他者に教えるというアウトプットの機会を設けています。『スタディサプリ』は、生徒の学びを活動メモで残したり、アンケートで振り返りを行ったりする際に活用します。

“推し”講師の動画を視聴することで、模試の点数が20点上がった生徒も

日常的な活用においては、生徒同士で動画を見て良かったところを言い合ったり、復習や予習にあたって何を視聴すると良いかを教員に聞きに来る姿が見られるようになりました。

また、学びイベントでの活用においても、本来の目的である自主性が育まれている手応えがあります。たとえば、朝早くから夜遅くまで活動している野球部員の一人が「先生!遅れたけど推し講師レポートを出していいですか」と言ってきたりして積極的に取り組んでいます。普段はテストの点数が低い生徒も、学びイベントとなると頑張り、上位に入って表彰されて喜んでいます。

ある高3生の話では、その生徒は『スタディサプリ』の英語動画に登壇されている某先生のファンで、その先生の動画を見たことで模試の点数が20点上がったと。本校は『スタディサプリ』を導入してまだ1年目ですが、このように確実に効果が出てきています。

今後はより一層、主体的な学習習慣を育むための仕掛けを取り入れ、学力向上や学習意欲の向上につなげていく考えです。【自主自律・親和協同・日新日進】の本校で「自ら学ぶ」経験を積み重ね、卒業後も学び続ける姿勢を持ち、社会のリーダーとして活躍してくれれば…と願っています。

また、学びイベントでの活用においても、本来の目的である自主性が育まれている手応えがあります。たとえば、朝早くから夜遅くまで活動している野球部員の一人が「先生!遅れたけど推し講師レポートを出していいですか」と言ってきたりして積極的に取り組んでいます。普段はテストの点数が低い生徒も、学びイベントとなると頑張り、上位に入って表彰されて喜んでいます。

ある高3生の話では、その生徒は『スタディサプリ』の英語動画に登壇されている某先生のファンで、その先生の動画を見たことで模試の点数が20点上がったと。本校は『スタディサプリ』を導入してまだ1年目ですが、このように確実に効果が出てきています。

今後はより一層、主体的な学習習慣を育むための仕掛けを取り入れ、学力向上や学習意欲の向上につなげていく考えです。【自主自律・親和協同・日新日進】の本校で「自ら学ぶ」経験を積み重ね、卒業後も学び続ける姿勢を持ち、社会のリーダーとして活躍してくれれば…と願っています。

徳島県立小松島高等学校(徳島県)

●生徒数:1年生:166人、2年生:154人、3年生:164人(令和7年3月現在)

関連事例

|CONTACT|

スタディサプリ学校向けサービスの導入に関する

ご質問・ご確認は、お気軽にお問い合わせください。

ご質問・ご確認は、お気軽にお問い合わせください。

就学別スタディサプリ

リクルートグループのサービス

- 転職ならリクナビNEXT

- 転職支援ならリクルートエージェント

- 女性の転職情報とらばーゆ

- 就職はリクナビ

- 就職活動はリクナビ

- 就活はリクナビダイレクト

- リクナビ派遣

- 派遣会社のリクルートスタッフィング

- 独立・開業のアントレnet

- バイト探しフロム・エーナビ

- アルバイト情報タウンワーク

- 求人転職サイトはたらいく

- フロム・エーキャリア

- 医師求人ならリクルートドクターズキャリア

- 看護師求人ならナースフル

- ケイコとマナブ.net

- じゃらんnet

- 海外旅行ならエイビーロード

- 結婚式ならゼクシィ

- 妊娠-出産-育児はゼクシィBaby

- 通販ならポンパレモール

- 不動産・住宅情報ならSUUMO

- SUUMO賃貸

- 不動産会社検索ならスマッチ

- 住宅相談はスーモカウンター

- 中古車ならカーセンサー

- ホットペッパーグルメ

- ホットペッパービューティー

- 人間ドックのここカラダ

- 海外求人・海外転職はRGF

- 家具インテリアのタブルーム

- コード評価はCodeIQ

- ゴルフ場予約じゃらんゴルフ

- POSレジアプリならAirレジ

- リクルートカード

- 関連サイト

- グループ企業一覧

- ISIZE

(C) Copyright 2020 株式会社リクルート All rights reserved.